Felipe Miranda: o primeiro circuit breaker a gente nunca esquece

O primeiro circuit breaker a gente nunca esquece.

Perto da abertura das negociações dos contratos futuros em Wall Street, as transações foram interrompidas por conta do alcance do limite de baixa diário. Como muita gente chegou à Bolsa nos últimos tempos, este pode ser o seu primeiro circuit breaker.

O batismo de sangue não é algo particularmente agradável. Se algo serve de consolo: faz parte do jogo; será o primeiro de muitos ao longo da sua vida. Tudo que você não pode fazer é entrar em pânico junto com os demais. Se as emoções superarem a racionalidade agora, as decisões serão as piores possíveis. Mas que isso não se confunda também com um estado de paralisia e perplexidade típica dos atônitos.

Desde o início do atual bull market brasileiro, em janeiro de 2016, convivemos com várias situações pontuais de grande estresse. Para ficar nas mais óbvias, cito o Joesley Day, a greve dos caminhoneiros, o temor com o crescimento da esquerda nas pesquisas de intenção de voto para presidente, o julgamento de Lula e, mais recentemente, o próprio coronavírus.

Em cada uma dessas situações, escrevi aqui sobre a necessidade de nos mantermos incólumes, sem movimentações em nossos portfólios ou com propostas de ajuste apenas pontuais. A ideia era de que cada um desses eventos não seria suficiente para tirar a economia mundial de sua mais longeva expansão, tampouco de abalar os pilares do bull market estrutural brasileiro.

Mesmo o coronavírus seria algo passageiro, de modo que a mera arbitragem temporal poderia nos fazer ganhar bastante dinheiro a médio e longo prazo. Conforme já escrito aqui, em três anos, sequer lembraríamos dessa epidemia.

Com efeito, não acho ainda que nosso bull market esteja esgotado. Contudo, há um elemento novo na mesa: com a queda superior a 20% dos preços do petróleo, num momento de fraqueza da economia global, em que enfrentamos um curioso duplo choque, com desdobramentos sobre a oferta (cadeias interrompidas) e a demanda agregada (consumo retraído) simultaneamente por conta do coronavírus, adentramos um território perigoso, com riscos de catálise para uma grave crise de crédito.

Em tese, alguns até poderiam argumentar que o petróleo barato poderia ser positivo para a economia mundial, ao entrar como custos menores para uma porção de empresas e consumidores. Mas um salto negativo tão súbito impõe ao menos três implicações pronunciadas e perigosas.

A primeira é sobre o orçamento público de países produtores — a situação periclitante da Venezuela, por exemplo, pode chegar a contornos intoleráveis; outro caso relevante é o Irã, que já vinha enfrentando problemas com a proliferação do coronavírus. A questão pode trazer mais instabilidade política para uma região já bastante complicada, com riscos para recrudescimento das tensões e eventual retorno das discussões envolvendo escalada militar.

O segundo ponto é a volatilidade imposta ao mercado de moedas, sobretudo de países emergentes, tradicionalmente associadas ao preço de commodities. O peso mexicano, por exemplo, perdia 6% de valor nesta manhã. O México é um importante produtor de petróleo e já vinha sendo bastante questionado sobre sua política macroeconômica.

Recuperando aqui o clássico de Guillermo Calvo, nações emergentes sofrem de “sudden stop”, interrupções súbitas de fluxos de capital externo, que costumam causar estragos importantes sobre o balanço de pagamentos e engendrar crises macroeconômicas. Soma-se a isso o crescimento dos fundos de investimento, muitos deles com abordagem sistemática que se apropriam de prêmios de risco ao redor do mundo (“smart beta”), entre os quais tradicionalmente se coloca o prêmio de risco cambial. Ou seja, não seria surpresa, caso se mantenha tamanha volatilidade das taxas de câmbio, toparmos com alguma baleia morta boiando na superfície.

Por fim, o terceiro elemento se liga a toda a cadeia do setor de petróleo, em particular às empresas mais alavancadas e aos nichos cujo custo de extração e produção é mais alto (o xisto nos EUA e no Canadá está em risco e, com isso, a chance de defaults e aumento dos spreads de risco). Imagine, por exemplo, alguma empresa que tenha se alavancado para explorar novos campos, admitindo um petróleo em torno de US$ 50 por barril. As dificuldades de exploração agora serão outras, muito maiores, com riscos inclusive de não conseguir fazer frente ao serviço da dívida.

Aqui, estou tentando dizer que há algo realmente novo em jogo, estrutural e que traz como risco uma recessão (razoavelmente leve e passageira) da economia mundial, com probabilidade não desprezível de uma crise de crédito. Sintetizo a argumentação na expressão “um bear market dentro de um grande bull market secular”.

Isso resume um pouco as coisas. O racional de uma grande trajetória de alta pautada na migração do pêndulo sócio-político para a direita liberal, para a agenda de reformas fiscalistas, na queda das taxa de juro, que enseja o famigerado processo de “financial deepening”, e na retomada do crescimento econômico brasileiro para patamares um pouco mais elevados, com impactos diretos sobre os lucros corporativos, segue válido.

Contudo, mesmo os maiores bull markets da história e, talvez, principalmente eles, enfrentam, dentro de sua caminhada, correções e ajustes importantes, testes à tendência principal que se configuram como bear markets, de quedas em dólar superiores a 30%, 40%, até 60%.

Grosso modo, ainda não havíamos passado por uma correção intensa e um pouco mais duradoura nesse ciclo iniciado em 2016. Agora, enfrentamos um risco de que ela tenha chegado, com aperto importante nas condições de crédito e possível recessão para os países desenvolvidos.

Não quero, com isso, tratar com alarde excessivo os problemas em curso, ao mesmo tempo também que não podemos ser complacentes com os novos fatores de risco que foram colocados à mesa neste final de semana. Precisamos tratar o assunto com a complexidade e a profundidade que ele merece, sem contornos maniqueístas ou jogadas do tipo “all in”. Há uma grande incerteza no ar.

Não acho que estamos diante de um “novo 2008”. Ali, havia uma alavancagem brutal em cima de instrumentos complexos e sobre imóveis cujos preços não encontravam racionalidade econômica. Agora, os bancos estão mais capitalizados e boa parte da dívida está concentrada em elementos de menor risco (a maior parte é inclusive soberana). Mas também não podemos minimizar a probabilidade de uma crise de crédito (menor do que em 2008) e de uma pequena recessão.

Em outras palavras, a matriz risco-retorno mudou. E quando a matriz risco-retorno muda, principalmente com elementos mais estruturais como esses que se colocam, com aperto nas condições de crédito, precisamos também mudar nossa alocação de recursos.

Isso porque as coisas podem ficar piores ainda antes de melhorar, seja por conta das notícias ainda negativas sobre o coronavírus (restrições de circulação, fechamento de escolas, interrupção de eventos de massa, férias coletivas, fábricas paradas, lojas vazias) ou de alguma surpresa vinda de problemas de crédito (não subestime o quanto podemos ser surpreendidos por alguma coisa assim).

Entendo que a forma adequada de fazer isso é, sobretudo, por meio de uma importante elevação da posição em dólar e ouro. Já vínhamos defendendo uma exposição relevante nesses ativos, mas agora parece pertinente um aumento nessa posição, para algo em torno de 30% do portfólio.

Note que ela segue combinada a um percentual relevante sugerido para alocação em juro longo (porque as taxas de juro serão zeradas no mundo e esse juro real brasileiro acima de 3% será uma excrescência) e em ações (porque o preço piorou muito mais do que os fundamentos de longo prazo; se somos mesmo buffettianos, devemos seguir comprados quando o preço é muito inferior ao valor intrínseco, ou seja, ainda que possamos sofrer a curto prazo, temos convicção de que sairemos vencedores no longo).

Por que estamos comprando dólar agora?

Há momentos de maior facilidade para multiplicação de capital. E há momentos que exigem proteção do capital. Basicamente, estamos mais no segundo caso. A grande posição em dólar vai nos permitir fazer essa dura travessia até a outra margem, onde as condições já estarão mais favoráveis. Como diz Warren Buffett, para ser bem-sucedido, primeiro você precisa sobreviver. Esse é o foco agora.

Mas não se trata apenas de um ajuste tático. O fato é que os fundamentos brasileiros ainda sugerem depreciação cambial adicional, o que configura o dólar como boa alternativa de hedge barato no momento.

Talvez o fator essencial para a assertiva acima resida na mudança de mix de política econômica brasileira. Sempre convivemos com uma política fiscal frouxa, com governos perdulários e sem a devida austeridade. Entre outras coisas, isso obrigava a autoridade monetária a adotar uma política monetária rígida. Governos endividados pagam altas taxas de juro sobre seus títulos.

Então, com juros muito altos, éramos destino do capital internacional, ávido por lucros fáceis derivados do carry trade, rumo ao paraíso do CDI. Com o ajuste fiscal brasileiro, mudamos por completo. Agora, temos uma política fiscal rígida, para um monetário frouxo. Ou seja, acabou a história do carry trade com o real. Viramos fonte e não mais destino para o trade de moedas.

No fundo, é esse racional que Paulo Guedes tenta transmitir ao dizer: “Acostume-se com o dólar caro”.

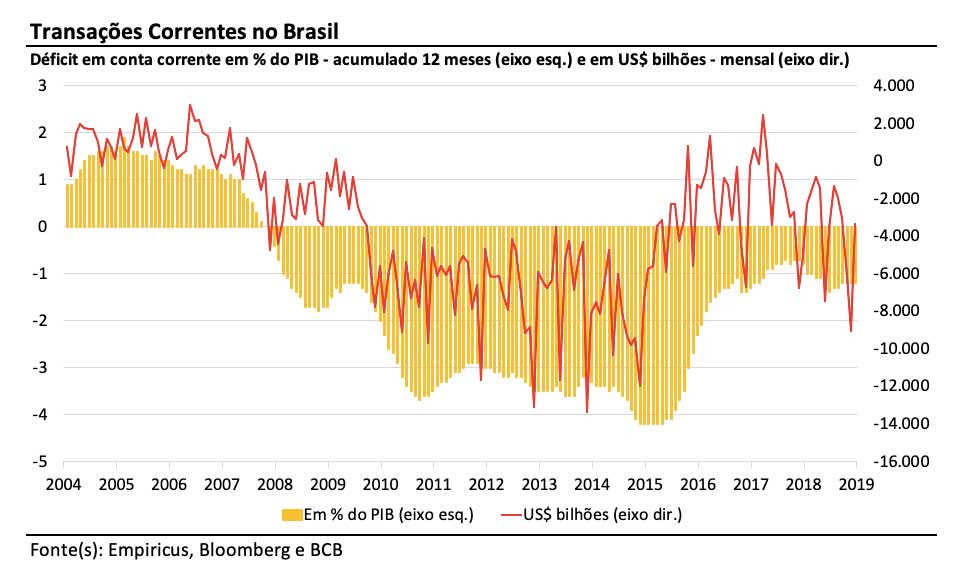

Em paralelo, há uma coisa que ficou em segundo, talvez terceiro, plano diante do noticiário tão conturbado. O déficit em conta corrente brasileiro está alto e aumentando. Talvez ainda pior, não há nenhuma perspectiva de melhora no horizonte. As exportações brasileiras não devem se recuperar diante de uma provável recessão mundial. E além das questões conjunturais, há o estrutural, de uma baixa competitividade do produto nacional.

Os fluxos comerciais, de serviços e financeiros sugerem dificuldade para apreciação do real. Considere então a queda adicional do preço de commodities e a aversão a risco em níveis muito elevados. Podemos rapidamente caminhar para uma taxa de câmbio acima de R$ 5,00. Mas isso seria só o início e logo começaríamos a debater a possibilidade de R$ 6,00 por dólar. Os movimentos são sempre maiores do que nossas cabeças lineares costumam imaginar ex-ante. Não subestime o quanto as coisas podem ficar ruins.

![[Conteúdos gratuitos] Assista ao Giro do Mercado e outros programas exclusivos em nosso Youtube](https://www.moneytimes.com.br/uploads/2024/01/banner-html-28.png)